über das hier

stein des monats

über mich

Samstag, 29. Oktober 2011

Knautschzone statt Winterzeit. (reloaded)

Es gibt zwei Tage im Jahr, da müssen wir Redakteure uns keine Gedanken ums Thema machen: Sommerzeit und Winterzeit sind feste Bänke in der vermischten Berichterstattung. Doch selbst das kurzlebigste Journalistengedächtnis fühlt sich irgendwann vereimert von den ewigen Zeitschleifen. Vor, zurück, vor zurück - wie beim Tango. Irgendwann müsste es doch auch der Letzte im Blut haben.

Also schert der Geist aus und zieht seine Kreise. Bis er in Lateinamerika plötzlich unsanft aneckt. Gleich oben an der Karibikküste steht ein schmaler Turm in der Zeitenwelt. Nur eine halbe Stunde ist er breit, aber gerade deshalb ragt er heraus aus dem weltweiten System von Sommer- oder Winterzeit.

Venezuela hat keinen Sommer und keinen Winter, es liegt gleich oberhalb des Äquators, und jeder Tag ist ungefähr zwölf Stunden lang. Morgens geht ungefähr um 7 Uhr die Sonne auf, abends um 19 Uhr wieder unter. Doch nicht nur das: Seit 13 Jahren zwingt Hugo Chávez seinem Land das Morgengrauen der Revolution auf - und da konnte es sich ein Machthaber seines Kalibers nicht nehmen lassen, den Sonnenaufgang einfach ein wenig nach vorn zu ziehen.

Eine eigene halbe Stunde für Venezuela

Am 9. Dezemer 2007 war es soweit. Statt um 7 Uhr lässt sich die Sonne seitdem schon um 6.30 Uhr blicken - weil Chávez die Uhren zurückdrehen ließ. Die liebevolle Begründung, die der Revolutionsführer in seiner sonntäglichen Marathon-TV-Sendung Aló Presidente vorbrachte: So sollen die Kinder morgens im Sonnenlicht zur Schule gehen können und der Schlafrhythmus seines gesamten Volkes mit dem Tagesverlauf in Einklang gebracht werden. Aha. Doch zunächst holperte der Biorhythmus seiner Bürger gefährlich.

Eine Nebenwirkung, die Chávez gerne in Kauf nahm, solange er nur sein eigentliches Ziel erreichte: Nicht mehr im zeitlichen Gleichklang mit den verhassten Vereinigten Staaten zu ticken. Eine eigene Zeitzone für seinen Sozialismus zu schaffen. Dubios nur, dass ausgerechnet der amerikanische Weltherrscher Microsoft eine Lösung entwickeln musste, damit die Rechner in Venezuela sich an ihr neues Zeitsystem anpassen konnten.

Kanzlerin Merkel sollte die Autolobby rannehmen

Eigentlich ist Zeit in Venezuela allerdings ohnehin ein reines Luxusproblem, da die Sonne ständig scheint. Wirklich revolutionär wäre es, dächte sich unsere Angela ein Modell aus, das dem jahreszeitengeplagten Biorhythmus hierzulande Frieden beschert. Vielleicht könnte sie sich dazu von der ohnehin allzeit bereit stehenden Autolobby beraten lassen, denn die erstrebenswerte Zeitzone in unseren Breiten wäre ganz klar eine Knautschzone.

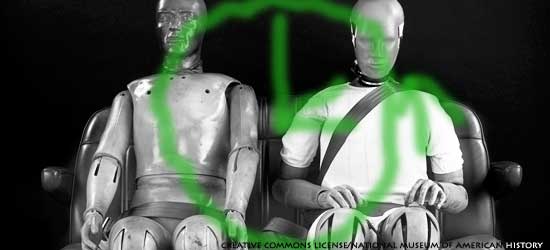

Dabei könnten die Ingenieure sich ein simples physikalisches Gesetz zunutze machen: Materie zieht sich bei Kälte zusammen und dehnt sich bei Wärme aus. Selbiges müsste nun nur noch auf die Zeit übertragen werden, und schon hätten wir einen kurzen, knackigen Winter mit noch kürzeren, dunklen Nächten und einen wundervoll langen Sommer, in dem es sowieso immer hell ist.

Angenehmer Nebeneffekt: Die Autolobby wäre beschäftigt und hätte keine Ressourcen mehr frei, um große, dicke, stinkende Autos zu erfinden. Und es wäre nie zu kalt zum Fahrradfahren.

Dieser Text ist bei news.de erschienen.

Mittwoch, 26. Oktober 2011

Alemannische Schatten sind lang.

Es ist in Mode gekommen, von Reisen was mitzubringen, gern auch unter Schreiberlingen. Eine Geschichte, ein Erlebnis, eine Reflexion über Leben, Liebe und Wein. In Spanien, längst nur noch einen gefühlten Steinwurf away, stolpert der alemannische Besucher allerdings ständig über seinen eigenen Schatten. Nicht nur, weil überall schlecht getarnte Landsleute rumlungern. Dafür rächen sich die Spanier längst ausgiebig auf Wiesn und in Hackeschen Höfen, da sind wir quitt.

Nein, es sind die Einheimischen selbst, die ihr Land merkelisieren. Keine Nachrichtensendung, in der nicht „la Merkel“ nichts Gutes verhieße und wieder einmal das gebeutelte Spanien aufforderte, doch noch einmal doppelt so viel zu sparen. Keine Zeitung, in der nicht ihr Bild prangte – wer auf den Politikseiten leer ausgeht, wird im Wirtschaftsteil belohnt. Tendentiell wird sie schief von der Seite angeschielt oder in halbe Schatten getaucht. Huhuu, die Wachfrau des Euros.

„Der Wind feggt die Blätter wegg, ich weiß, es ist nicht zu sbäät...“ So sang vor einigen Monaten in einer spanischen Fernsehserie über die 30er Jahre eine Nachtclubbesitzerin, die zugleich Kommunistin war und lesbisch noch dazu. Huhuu. Geheimnisumwölkt die Interpretin, ein Hauch Marlene Dietrich - und kein Mensch außer den wenigen deutschen Zuschauern konnte den Text verstehen. Was das soll? Es ist ja längst nicht alles.

Donnerstagsabends steht für den geneigten Reisenden Landesgeschichte im TV-Programm: Die seit mehr als zehn Jahren flimmernde Serienfamilie Alcantara ist in der Post-Franco-Zeit angelangt. Zwei Brüder in ihren späten 50ern betreten erstmals einen Sexshop und kaufen eine Zaubercreme. Huhuu, aus Alemania. Der Frau des einen verbrennt die Creme den Rücken, und dann träumt ihm ein seltsamer Traum. Da ist seine Frau, mit Pilotenbrille und Polizeimütze. Da ist der Bruder als Sexshopbetreiber, der Wortbrocken bricht, die alemannisch klingen. «Ist das inspir inpirdichen starten?!» Schräg? Schräger. Aleman.

Am Abend darauf macht José Mota Humor, und, das ist bemerkenswert, nicht ausschließlich fäkaler Art. Und siehe da, ein Sketch mit zwei SS-Männern, dazwischen Mota selbst in der Uniform der Franco-Partei Falange. Die SSler krakeelen sich an in grobem Deutsch - «Habben sie – Deutsche Bank...» - bis der Spanier entnervt dazwischen geht. «Dürfen hier auch Menschen reden? Ich verstehe nichts! Deutsch ist eine erfundene Sprache! Es wird nur nach außen hin gesprochen, um den Besuch zu beeindrucken. Aber jetzt ist niemand da.»

«Soastegesch» grunzt der Nazi zurück, holt eine Kartoffel raus und sagt: «Kartoffel!» «Patata!», widerspricht der Spanier. Und fragt den Koch und auch der sagt: Ja richtig, es heißt Patata. Da haben sie es dem Nazi aber gegeben.

Nackter Nonsens oder Metapher für die Zwickmühle, in der sich der Spanier zwischen Minderwertigkeitskomplex und Hybris windet? Der alemannische Reisende jedenfalls kommt nicht so recht raus aus diesem eigenartigen Schatten, den gar nicht er selbst wirft. Da bereiten ihm seine Landsleute schon den Boden und geben im Tausch gegen Sonne und Strand die Tölpel in Teva-Sandalen, die nach Jahrzehnten an der Costa noch immer nicht Patata sagen können.

Menschlicher geht es doch nicht. Aber den Mythos, der irgendwo zwischen Weltherrschaft, Angela Merkel und Lilli Marleen changiert, den wird er nicht los. Von wegen, der Wind feggt die Blätterr weg... in Spanien fallen doch gar keine Blätter. Vielleicht liegt da das Problem.

Montag, 17. Oktober 2011

Endlich verbunden.

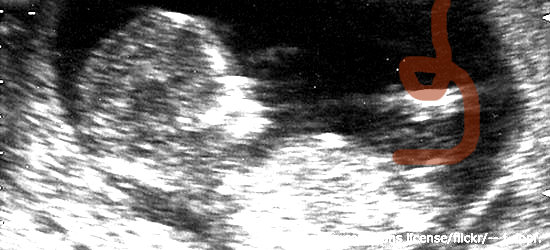

Wer schonmal geboren hat, weiß: Der Moment zwischen Schwangerer und Mutter ist heiß umkämpft, und danach ist nichts mehr, wie es war. Doch die Verbindung zwischen beiden Zuständen ist derart tief in den Eingeweiden von Mutter Natur verankert, dass unser menschlicher Verstand einfach nicht drankommt. Eben noch hermetisch abgeschlossen, sicher verpackt und automatisch versorgt im runden Bauch, jetzt plötzlich nackt, unsicher und absolut hilfsbedürftig in unseren Armen. DAS war die ganze Zeit in uns drin? Unfassbar.

Marni Kotak will es jetzt für uns fassbar machen. Die New Yorkerin stilisiert sich selbst zum Kunstobjekt, um endlich eine Kontinuität zu schaffen zwischen dem nachher kaum mehr erinnerbaren Vorher und dem zuvor nicht vorstellbaren Nachher. Sie gebiert ihr Erstgeborenes in einer Kunstgallerie, und damit kein Zweifel aufkommt, dass es sich dabei um etwas Exemplarisches handelt, nennt sie ihr Baby «X». Vorher, denn wie und was es nachher sein wird, weiß ja auch Marni Kotak noch nicht.

Aber sie opfert sich der Menschheit, vor allem der etwas größeren weiblichen Hälfte. Indem sie diesen unfassbaren Moment in die Kunst hebt, wird er greifbar. Was Kunst ist, ist dann irgendwie auch real. Denn was ist Kunst mehr als die Überhöhung oder Unterhöhlung des Lebens, damit wir ein bisschen mehr kapieren, was da eigentlich abgeht?

Was Marni Kotak tut, ist mutig, eigentlich eher schon Kamikaze, denn klar ist, sie wird leiden, sie wird in die Öffentlichkeit kehren, was sie selbst nicht in ihrem Inneren vermutete, sie wird nackt sein. Und Baby X auch.

Dass sie damit auch ihr Kind in etwas reinzieht, was es nicht zu verantworten und vorerst auch nicht verdient hat, wird sie sicher büßen. Mit schlaflosen Nächten, hängenden Brüsten und all der Undankbarkeit, die ein Kind so zu versprühen weiß. Aber das weiß sie noch nicht, und vielleicht macht sie, um es zu verstehen, dann auch eine Aktion draus. Schlaflos in der Galerie.

Uns spätestens dann wird uns allen klar werden: Unwissenheit ist am Ende doch die bessere Wahl.

Mittwoch, 12. Oktober 2011

Mit Castrop-Rauxel zurück in die 70er.

Es war 1976, als Castrop-Rauxel ein Stück weniger Castrop-Rauxel wurde. Statt an ihrem Opel Kadett wie eh und je durch «CAS» zu zeigen, wo sie herkamen, mussten sie die liebgewonnenen Schilder abschrauben und statt dessen ein schnödes «RE» am Einser Golf oder Ford Capri durch die Gegend fahren.

Das saß. Und es saß tief. «RE» steht für Recklinghausen, und was bitte hat Castrop-Rauxel mit Recklinghausen zu tun? Dann kamen die 1980er, der Zweier Golf, der Santana, der Opel Senator und der Fiat Panda (neben Kohl, Punk und Tschernobyl). Die Mauer fiel, und Städte von A wie Rostock über I wie Berlin bis Z wie Cottbus mussten sich an neue Autokennzeichen gewöhnen (neben Kapitalismus, Arbeitslosigkeit und blühenden Landschaften).

CAS: Der Traum der Castrop-Rauxeler bleibt

Die Castrop-Rauxeler fuhren jetzt Autos mit so komischen Namen wie Clio, Sharan oder gar Kia, sie aßen Sushi und reisten nach Indien, doch auch die Luft der großen weiten Welt konnte ihren alten Traum nicht aus den Köpfen wehen: Wieder ein «CAS» über der Stoßstange zu haben.

Und was lange schwelt brennt irgendwann. Weil sie das Schicksal mit unzähligen weiteren, klangvollen deutschen Städten teilten wie Dinslaken, Gladbeck, Amberg-Sulzbach oder Bernkastel-Kues gewannen die Castrop-Rauxeler an Fahrt: Genau 45 Jahre danach hat die Verkehrsministerkonferenz erkannt, dass ein verschlankter Verwaltungsaufwand dauerhaft nicht bestehen kann gegen die tiefen Wurzeln des mobilen Menschen.

Wann kommt der C64 in die Büros?

Schon im April beschloss sie: Die alten Nummernschilder dürfen wieder her. Und eine Umfrage der Universität Heilbronn (Kennzeichen seit eh und je «HN») unter 25.000 Menschen in 100 Städten untermauerte das: 73 Prozent sind für die Wiedereinführung. Eine erneute Umfrage aus «HN» hat jetzt ergeben: 150 Städte sind dabei! Jetzt müssen die Bundesländer nur noch die Fahrzeugzulassungsverordnung ändern, dann ist endlich alles gut.

Ob das verbeulte Schild vom Käfer an den neuen Elektroflitzer passt? Derartige Details sind irrelevant angesichts der Frage: Wann steht endlich der C64 in den Büros? Wann steht Freddy Mercury auf und singt Bohemian Rhapsody? Zieht David Bowie nach Schöneberg? Wann gibt es endlich wieder Sommer wie 1976? Lohnerhöhungen von elf Prozent? Den autofreien Sonntag?

Wenn schon, denn schon. Da kann der Heilbronner Professor Ralf Borchert, der die Umfrage angestoßen hat, gleich weitermachen.

Nur eine Kleinigkeit wäre noch zu klären: Wie finden eigentlich die Rauxeler, dass es hier immer nur um «CAS» geht?

Dieser Artikel ist bei news.de erschienen.

Sonntag, 9. Oktober 2011

Gehörnt.

Sechs Spieße stecken im Rücken des Stiers, das schwere schwarze Tier blutet bestialisch. Aber dafür hat der Betrachter des Fotos kein Auge. Unser Blick schießt auf den unteren Teil des Bildes, wo das dicke Horn des Rindviehs kurz vor dem

linken Ohr in ein Gesicht eindringt und an einer Stelle die Spitze wieder herausstreckt, an der man eigentlich ein Auge vermuten möchte.

(Wer das nicht sehen will, macht jetzt lieber seine beiden Augen zu und scrollt weiter. Aber Leser der spanischen Zeitung ABC, wo dieser Screenshot gemacht wurde, sind sicher nicht so zimperlich.)

Es ist mal wieder passiert, ein Stier hat einen Menschen erwischt, ordentlich und vor allem so spektakulär, dass man die ganze Zeit hingucken muss. Geschieht ihm recht, ist der erste Gedanke, wenn der Blick dann doch wieder nach oben wandert auf das blutüberströmte Fell des Stiers. Der hat sich das ja nicht ausgesucht, im Gegensatz zum Torero. Dann schreckt man kurz vor seiner eigenen Gehässigkeit zurück, überdenkt den Gedanken und kommt zur Ergebnis: Geschieht ihm recht.

Dabei wird uns Juan José Padilla so nahe gebracht. Seine linke Augenbraue, das Lid, die Wange, die linke Mundhälfte werden vermutlich gelähmt bleiben und auch das Augenlicht links ist so gut wie weg, und da hat er noch Glück gehabt, denn, so sagt der Arzt, das Horn stieß in sein Gesicht so sauber wie ein Skalpell. Auch wie das unter seiner Haut aussieht, enthält und ABC nicht vor:

Und dieser Prachtkerl von einem Matador (was wörtlich übersetzt übrigens Schlächter bedeutet) verkündet noch auf der Intensivstation, er wolle bald wieder in die Arena – notfalls mit Augenklappe. Seinen Berater weist er an, bloß nicht die Verträge aufzulösen für den Kampf am 13. November in Lima/Peru und in den Tagen darauf in Venezuela und Ecuador.

Das ist verständlich, schließlich war Julio Aparicio auch nach gut zwei Monaten wieder da. Schwenkte erneut das große rote Tuch, das sich im Spanischen interessanterweise die Vokabel mit „Krücke“ teilt: muleta. Diesem tapferen Herrn Aparicio will ein Parilla nicht nachstehen. Nur noch eine kaum sichtbare Narbe hat der am Hals. Am 21. Mai 2010 hatte sich Opiparos Horn dort hinein gebohrt, zum Mund ragte es wieder heraus. Es war die spektakulärste Cornada der vergangenen Jahre.

Opiparo ist tot, nicht mehr und nicht weniger tot als jeder Stier nach seinem Kampf. Auch sein K.o.-Sieg gegen den Star-Torero hat ihn nicht gerettet. Dabei wäre es doch nur logisch, schließlich ist der Stierkampf-Kosmos ein archaischer, wenn dem siegreichen Toro die Freiheit geschenkt würde. Wenn er einfach losrennen dürfte, aus der Arena heraus, durch die Straßen, raus aus der Stadt, durch die staubige Hügellandschaft bis in die Hochebenen. Wenn er und seine anderen siegreichen Artgenossen dort die durchstoßenen Köpfe ihrer gescheiterten Mörder an die vereinzelten Steineichen hängen würden, als Schmuck und Trophäen.

Doch der Stierkampf-Kosmos ist nicht nur archaisch, sondern auch auf einem Auge blöd. Keine der großen spanischen Tageszeitungen stellt in ihrer Berichterstattung auch nur die Frage, ob es nicht an der Zeit wäre, von gammeligen Traditionen Abschied zu nehmen. Wahrscheinlich weiß auch Juan José Padilla nicht einmal, dass ihm ohne sein linkes Auge das räumliche Sehen fehlt. Dass der Stier für ihn dann noch unberechenbarer wird. Aber mal ehrlich: Geschieht ihm recht.

Mittwoch, 5. Oktober 2011

Schaufensterpuppen für sexuelle Befreiung.

Auf französischen Campingplätzen wurde das früher nicht so eng gesehen. Die Duschen waren für Mädels und Jungs dieselben, und wenn man mal ein Stück nackte Haut des anderen Geschlechts sah - huhuu - dann fand das niemand dramatisch.

Auf französischer Campingplatz in den 1970ern macht jetzt offenbar ein Einkaufszentrum im chinesischen Lanzhou. Mitten im Schaufenster steht eine langhaarige Schönheit neben der anderen, und gemeinsam duschen sie entspannt ihre Rundungen. Dass sie Rundungen haben, davon ist zumindest auszugehen, denn Saloontüren mit Lamellen bedecken die interessanten Zonen.

Zugucken dürfen Männer wie Frauen, allerdings verfolgt das Einkaufszentrum damit eine ganz andere Strategie als damals die sexuell entspannten Campingplätze. Die Plastikmädels duschen für die Männer, und für deren Frauen haben die Geschäftsleute noch eine andere Kleinigkeit vorbereitet: Reizende Kleidchen, die von den nackten Puppen jedoch nicht etwa leger über die Lamellen geworfen wurden, sondern, oh Wunder, fein drappiert auf Bügelchen an den Türen hängen.

Chinesen müssen erstmal die Kulturrevolution überwinden

Aber soweit ist es wohl noch nicht. Während in Frankreich Brigitte Bardot und Serge Gainsbourg Je t'aime säuselten, wurde in China die Kulturrevolution gefeiert, unter der Küssen in der Öffentlichkeit streng verboten war und Präservative vom Blockwart verteilt wurden. Inzwischen ist China zumindest in sexueller Hinsicht freier geworden. Es wird umarmt und geknutscht in der Öffentlichkeit, außerehelicher Sex ist kein Tabu mehr und Kondome überall zu haben.

Also sollten wir wohl lieber nicht so streng sein mit den Chinesen und uns freuen, dass Frauen und Männer sich beim erfolgreichen Einkaufsbummel vor dem Schaufenster küssen können. Die Sache mit dem Mittelfinger ist dann vielleicht der nächste Schritt.

Dieser Text ist auf news.de erschienen. Dort seht ihr auch das Foto mit den duschenden Schaufensterpuppen.

Sonntag, 2. Oktober 2011

ausnahmsweise mal.

dieser post kennt kein groß und klein, er ist ein ausreißer und hat keine zeit für derlei schnickschnack. denn er will ausnahmsweise mal von sich reden und kurz erzählen, was das hier soll: skurrilitäten einkreisen - und an der richtigen stelle reinbeißen.

ständig passiert alles mögliche. manches scheint uns kurios, egal, wie bitter es ist. anderes nehmen wir schrecklich ernst, dabei es es strenggenommen lachhaft. und dann gibt es diese schrägheiten, bei denen wir zwar gleich spüren: irgendwas stimmt da nicht. aber nicht recht drauf kommen, wo eigentlich der hase im pfeffer sitzt. beispiele gefällig? na, wenn mamas mit muttermilch spritzen. wenn rotschöpfe keinen samen mehr spenden dürfen. wenn john travolta ewig lebt.

da kommt der stein ins rollen. und wenn der erste rollt, gibt ein gedanke den nächsten, und am ende ist die schreiberin hier selbst verblüfft, was rauskommt. schon länger erscheinen diese (und andere ihrer) texte auf news.de, seit kurzem haben sie auf der erste stein heimrecht.

und ihr seid immer eingeladen.

Samstag, 1. Oktober 2011

Endlich - wir sind unsterblich.

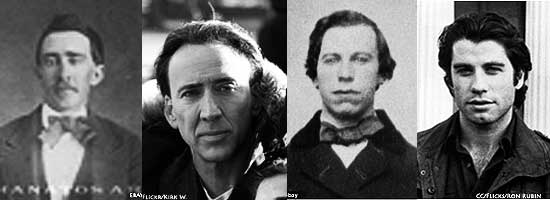

Wer ewig Kind bleiben will, muss eine kleine Kumbernuss essen, das weiß jedes Kind seit Pippi Langstrumpf. Wer ewig leben will, muss unsterblich sein, auch daran führt kein Weg vorbei. Doch seit nun diese dubiosen Fotos von Nicolas Cage und John Travolta gefunden wurden, läuft die Definition von "unsterblich" aus dem Ruder. Nicht, dass sie jemals besonders leicht greifbar gewesen wäre: Wikipedia differenziert vorsichtshalber in "biologische Unsterblichkeit" und "spirituelle Unsterblichkeit", letztere gemeinhin bekannt als "ewiges Leben" oder "Leben nach dem Tod".

Spirituell ist ja nun so ziemlich alles möglich, kurioser lässt sich daher die Sache mit der biologischen Unsterblichkeit an. Das hat – außer vielleicht bei Jesus, und dort bewegen wir uns zweifellos auf der Naht zum Spirituellen – schließlich noch nie geklappt. Manche Amphibien können einzelne Körperteile nachwachsen lassen, und Bakterien, die eher den Namen Zellhaufen verdienen, sterben dank ihrer ständigen Regenerierung tatsächlich niemals so ganz. Doch der Reiz der Unsterblichkeit ist untrennbar mit dem Bewusstsein darüber verbunden, und das räumt der Mensch in seiner evolutionären Überheblichkeit weder Amphibie noch Zellhaufen ein.

Man mag von Nicolas Cage oder John Travolta halten, was man will Bewusstsein über ihre eigene "Unsterblichkeit" besitzen sie. Denn gewissenmaßen unsterblich sind die beiden sowieso. Travolta vielleicht noch ein bisschen mehr, Grease plus Saturday Night Fever wiegen doch schwerer als Leaving Las Vegas und Stadt der Engel. Doch jetzt erfahren wir, dass Cage und Travolta nicht nur in Herzen, Geschichtsbüchern, auf VHS, DVD und Blue-ray, in Filmlexika und im weltweiten Netz für immer sein werden. Sondern dass sie auch in Echt schon seit immer sind.

Das ist vielleicht ein wenig übertrieben, wenn man bedenkt, dass der kürzlich entdeckte fotografische Nachweis für Cages Dauerexistenz aus dem Jahr 1870, der für Travoltas vermutlich rund zehn Jahre älter ist. Doch legt diese ein Menschenleben zweifellos übersteigende Zeitspanne sämtliche bekannte humane Sterblichkeitskategorien außer Kraft. Für alle, die noch nicht ganz up to date sind in der aktuellen Ewiges-Leben-Debatte: Bei Ebay werden alte Fotos versteigert, auf denen die beiden Schauspieler als Menschen des 19. Jahrhunderts zu sehen sind. Nicht verkleidet, nicht im Film, nein, richtig original.

180 Jahre nach Erfindung der Daguerreotypie haben Sammler endlich mal richtig hingeschaut und festgestellt: Mensch, die gab's doch damals schon! Was sich früher nicht unzweifelhaft feststellen ließ, weil es schlicht an optischem Beweismaterial fehlte, wird jetzt so gestochen scharf wie unsere Umwelt nach Aufsetzen der passenden Brille: Na klar leben wir ewig! Wenn Cage und Travolta damals waren - warum sollte es nicht auch den unpopulären Rest der Menschheit zu der Zeit schonmal gegeben haben, und warum nicht schon immer?

Eigentlich ganz logisch, denn auch für die Natur ist diese schlichte Reproduktion simpler zu handhaben als ständiges Nuerfinden: Nach dem Tod werden wir einfach wieder geboren, mit derselben Nase, demselben markanten Kinn und denselben Augen. Selbst die Frisur passt sich mit den Jahren erneut an. Christen und Buddhisten haben es zwar irgendwie geahnt, doch reden sie seit Jahrtausenden nur um den heißen Brei herum. Hantieren mit Himmel und Hölle, der Wiedergeburt als Fliege und so komplexen Konstrukten wie dem Nirwana, weil die nackte Wahrheit einfach niemand glauben würde: Wir kommen wieder!

Montag, 19. September 2011

Samenbanken sollten auf Rotschöpfe setzen.

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mixen stinkendes Pulver und Wasser zu Schlamm, den sie sich dann in die Haare reiben. Die meisten Mädchen machen spätestens mit 16 Jahren Bekanntschaft mit Henna, wenn sie in ihrer Selbstfindungsphase beim Testpunkt «geheimnisvoll» angekommen sind.

Wer sich die Haare orange färbt, will sich eine besondere Aura geben. Welche, wissen zumindest die 16-jährigen Mädchen selbst meist noch nicht genau. Richtige Hexen wollen sie sicher nicht sein, aber gern abgedreht, flippig oder auch tiefsinnig.

Echte Rothaarige allerdings haben nicht die Wahl. Bis sie an den Punkt kommen, an dem Anderssein sich gut anfühlt, durchlaufen viele von ihnen harte Jahre voller Schulhofhänseleien und Pubertätsdepressionen - zumal sich rotes Haar nicht einfach wegfärben lässt. Doch wenn dieses Tal erst einmal durchlaufen ist, besteht kein Zweifel mehr: Sie sind außergewöhnlich, und richtig gepflegt sieht rotes Haar wunderschön aus.

Rotschöpfe sind, was andere sein wollen

Auch innerlich hat der emotionale Crosslauf inzwischen den Charakter so geprägt, dass Rotschöpfe all das schon sind, was brünette Rotfärber sich anzudichten versuchen: Wer als Kind und Jugendlicher anders ist als andere, wird automatisch abgedreht, flippig und/oder tiefsinnig. Lohnt sich der Leidensweg also?

Ole Schou ist da sehr skeptisch. «Ich denke nicht, dass jemand einen Rotschopf wählt, es sei denn, der Partner - zum Beispiel der sterile Mann - hat rote Haare oder die alleinstehende Mutter eine Vorliebe für Rothaarige. Und vor allem letzteres kommt vermutlich nicht so häufig vor.» Schou ist Direktor der weltweit größten Samenbank Cryos aus Dänemark. Seine Haare sind grau, obwohl, wenn man sein Bild googelt, jede Menge Rothaarige erscheinen. Das verdeutlicht den Aufruhr, den seine Ansage am Wochenende verursacht hat: Cryos möchte keine rothaarigen Spender mehr haben, der Bedarf sei gesättigt.

Die späte Sühne für die Kräuterhexe

Rein faktisch mag Herr Schou recht haben. Nur ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung hat von Geburt an rot-orangefarbenes Haar, und immer wieder sagen Prognosen ein Aussterben der Rothaarigkeit bis 2100 voraus, denn ein Baby bekommt nur rotes Haar, wenn beide Elternteile das Gen in sich tragen. Rot ist also auf dem absteigenden Ast.

Aber genau das ist doch die Chance der Samenbanken. Wenn schon der Natur ins Handwerk pfuschen, dann wenigstens farbenfroh! Ole Schou und seine Kollegen könnten einen wichtigen Schritt zum Minderheitenschutz tun, wenn sie roten Samen offensiv anpriesen, statt ihn mit seinen seltenen Gen-Informationen ins Abwasser ziehen zu lassen.

Und rote Haare haben noch mehr Vorteile. Sie harmonieren ganz vortrefflich mit grün, der Farbe der Beruhigung und Natur. Rothaarige fördern - als Beitrag zu Umweltschutz und Entschleunigung. Das wäre sicher auch im Sinne der armen, rothaarigen Kräuterweiber, die im

Mittelalter als Hexen verbrannt wurden. Und denen sind wir wirklich noch etwas schuldig.

Dieser Text ist auf dem Nachrichtenportal news.de erschienen.

Dienstag, 13. September 2011

Liebesbriefe im verflixten Jahr.

Es gibt nichts Schöneres... Das ist eine gern genutzte Floskel. Dass dem so ist, ändert jedoch nichts daran, dass es nichts Schöneres gibt als alte Liebesbriefe zu lesen. Dabei ist es fast egal, ob sie selbst geschrieben sind oder selbst empfangen.

So ein altes Stück Papier komprimiert praktisch alles, was der westliche Mensch braucht, um sich zu verlieren: Erinnerungen an die Jugend, tiefe Gefühle, Liebe und ein Hauch Tragik. Das alles wäre auch ohne Brief möglich, doch der physische Beweis auf Papier adelt die Erinnerung: Es ist nicht nur ein Hirngespinst, nein, da war wirklich mal was, und es war tief und besonders. So ist das mit alten Liebesbriefen. Sie sind das Herzstück der Nostalgie, und wir lieben Nostalgie.

Was den Völkern des Orients die Meditation im Hier und Jetzt, erreicht durch Yoga oder Tai-Chi, ist uns nostalgisch veranlagten Okzidentalen die rückwärts gewandte Erinnerung, in ihr finden wir für einen kurzen Moment die Katarsis, die Reinigung von Stress und Mühlen des Alltags.

Nun hat offenbar die chinesische Post genug vom Hier-und-Jetzt-Denken der Bürger. Sie hat die westliche Nostalgie entdeckt und will sie für sich nutzbar machen, denn die Scheidungsrate in Peking hat sich in den vergangenen sieben Jahren fast verdoppelt. Ein wenig nach hinten und nach vorn denken im persönlichen Zeitstrahl bringt mehr Kontinuität ins Leben, mag sich die Oberpostdirektion gedacht haben und bietet nun an, Liebesbriefe erst nach sieben Jahren zuzustellen.

Just im verflixten Jahr also kommt dann eine geballte Portion frischer Verliebtheit bei den angenervten Eheleuten an und erwischt sie mit voller Breitseite im Hier und Jetzt. Doch die Post begibt sich auf dünnes Eis. Wer weiß, mit wem die Verliebten in sieben Jahren zusammen sind. Potentielle neue Partner dürften mäßig erfreut sein, wenn ständig neue Liebesbriefe von Verflossenen ins Haus flattern. Da kann der Schuss schnell nach hinten losgehen.

Dieser Artikel ist bei news.de erschienen.

die letzten

- Bild macht Schluss mit Brüsten.

- Freitag, März 9 2012

- Heute Jogginghosentag? Reaktionär!

- Freitag, Januar 20 2012

- Wie Pythagoras die Welt bändigt.

- Dienstag, Januar 17 2012

- Viktorias Geheimnis oder: So sehen Sieger aus.

- Sonntag, Januar 1 2012

- Weihnachtsbaum blinkt um Bud Spencers Gnade.

- Donnerstag, Dezember 1 2011

- Keine Krise für High Heels.

- Dienstag, November 22 2011

- Keine Aliens? Obama verpasst seine Chance.

- Dienstag, November 8 2011

- Vom Everest nach ganz, ganz unten (für den Kick).

- Dienstag, November 8 2011

- Putzteufel und die wahre Kunst.

- Freitag, November 4 2011

- Recyceln für unsere heile Welt.

- Samstag, Oktober 29 2011